Em março de 2016, eu descobri que estava em um quadro clínico de Aids. Pouco mais de um mês antes, após o Carnaval daquele ano, eu comecei subitamente a ficar doente. O que primeiro parecia uma virose pós-carnaval se tornaram dias ininterruptos de febre sem explicação e a acentuação de um processo de perda de peso, que já havia se iniciado desde 2015, mas que naquele momento parecia fora de controle. Eu não consigo lembrar quantos exames de sangue eu fiz durante esse mês entre o agravamento do meu quadro clínico e a minha primeira internação. Mas eu lembro que em todas as idas às emergências de hospitais particulares sempre me receitaram dipirona para tratar a virose persistente, mas ninguém sugeriu a possibilidade de fazer um exame laboratorial para detectar o HIV. Em 21 de março, eu fui internado às pressas porque estava com um quadro de insuficiência respiratória. Nesse momento, o Brasil estava lidando com o início de outra epidemia, a de H1N1. Mas, ao invés de H1N1, que quatro dias depois o médico que acompanhava o meu caso entrou no leito da Unidade de Terapia Semi-Itensiva para me contar que o meu exame para HIV tinha dado positivo e que eles haviam detectado pelo menos duas infecções oportunistas no meu corpo.

Eu lembro claramente a minha primeira consulta com o infectologista, que me acompanha até hoje. Da hora que eu saí de casa, ao momento em que entrei no consultório dele, só uma pergunta ressoava na minha cabeça: quais os efeitos colaterais da medicação. Cinco anos depois, em março de 2021, quando contei para a maioria dos meus amigos que vivia com HIV, essa pergunta se repetiu na boca da maioria deles. Eu lembro da paciência do meu médico em me explicar e literalmente desenhar a quantidade de siglas e palavras que começaram a fazer parte do meu cotidiano: CD4, TARV, Carga Viral e os nomes dos remédios que até hoje eu levo anotado no bolo de notas do meu celular, porque nunca consegui aprender.

Depois da primeira internação no final de março, veio uma segunda logo após o feriado de 1º de maio. Naquele momento, eu já tinha iniciado o tratamento para o HIV, mas não conseguia me livrar de um quadro de pneumonia. Depois de quase vinte dias no hospital, eu finalmente voltei para casa. Meu estado de saúde estava mais estável. Eu voltei a me alimentar normalmente, depois de meses em que me esforçar para comer fazia parte do meu tratamento.

Desde os primeiros meses do tratamento, eu fui um exemplo de sucesso de eficácia do tratamento para o HIV, pois eu tinha tudo que eu precisava para garantir a adesão ao tratamento. Logo nos primeiros meses do tratamento, eu me tornei indetectável, o que garantia que a infecção pelo HIV estava controlada e que não havia a possibilidade de eu transmitir o HIV por via sexual. O meu médico, mês após mês, continuava me explicando tudo pacientemente. E eu, sem a preocupação os efeitos colaterais, apesar de inicialmente terem sido muitos, comecei a me sentir mais confortável para tirar as minhas dúvidas sobre como seriam as coisas de ali em diante.

Porém, tiveram algumas coisas que eu não aprendi com o meu médico durante aqueles meses em que eu estive confinado em casa para me recuperar fisicamente. Frente à minha necessidade de aprender tudo sobre o HIV, eu decidi por conta própria começar a estudar a história da epidemia. Em três meses, eu assisti todos os documentários que encontrei na Internet, a maioria produzida nos Estados Unidos, e que abordam os efeitos da epidemia de HIV na comunidade gay estadunidense durante os anos 1980 e início dos anos 1990. Nesse processo, ajudaram alguns episódios das primeiras temporadas de Rupaul’s Drag Race em que as participantes compartilharam suas histórias pessoais com o HIV e em que o combate contra o estigma foi parte importante de alguns maxi challenge.

Mas se em três meses eu tinha aprendido muito sobre os primeiros casos de HIV nos Estados Unidos, sobre as primeiras iniciativas de homenagem às vítimas da Aids como as marchas de vela e a produção da colcha de retalhos, sobre as diferentes respostas em Nova Iorque e em São Francisco, sobre o surgimento do ACT UP, eu não tinha nenhuma referência sobre como esse mesmo processo tinha ocorrido no Brasil. Até então, minhas duas referências sobre história da epidemia de HIV e AIDS no país se resumiam à Cazuza, Renato Russo e Caio Fernando de Abreu. O primeiro por causa do livro escrito por sua mãe, que eu li no Ensino Médio, não porque fazia parte da bibliografia obrigatória das aulas de Português, mas porque as músicas de Cazuza foram trilha sonora do despertar da minha sexualidade. E logo em seguida por causa do filme e a cena inesquecível em que Daniel de Oliveira engole o resultado do exame de HIV e entra no mar. O segundo porque, além de Legião Urbana ter praticamente inventado a adolescência nos anos 1980 e 1990, eu lembro do dia em que Renato Russo morreu e ele se tornou para mim a primeira pessoa que eu sabia que tinha falecida por causa da AIDS. O terceiro porque já na faculdade ler Caio Fernando de Abreu se tornou disciplina obrigatória para mim que estava passando pelo processo de começar a viver a minha sexualidade de uma maneira mais aberta.

Em 2020, no início do avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil, muitas comparações foram feitas sobre a presente pandemia e a epidemia de HIV e Aids nas décadas de 1980 e 1990. Nos debates sobre história e memória, existe um consenso de que a demanda social sobre determinado tema do passado habilita a produção e circulação de narrativas sobre ele. Muitas reportagens, por exemplo, foram feitas apontando as semelhanças e diferenças entre os impactos das duas epidemias e das respostas governamentais a elas. Antes disso, algumas narrativas históricas sobre HIV e AIDS já circulavam principalmente em documentários que abordavam temas sobre a história LGBT+ brasileira nos anos 1970 e 1980; e vídeos do Youtube produzidos para o público LGBT+ ou para desconstruir os estigmas e a discriminação sofridos por pessoas que vivem com HIV. Uma referência nesse processo foi o documentário Cartas para Além dos Muros, lançado em 2019 e que logo entrou no catálogo da Netflix. Porém, todas essas produções traziam peças de algo que não é abordado nas aulas de História quando falamos do período do Brasil Republicano, iniciado com o fim da ditadura civil-militar.

Em 2021, a epidemia de HIV e AIDS no mundo comemora quarenta anos. Este ano o Acervo Bajubá e a Casa 1 estão participando de uma série de iniciativas que busca registrar, preservar e contar de diferentes formas esta história. Projetos como a exposição Memórias de uma Epidemia, que pode ser acessada na página do Museu da Diversidade Sexual do Google Artes and Culture; os testemunhos públicos com ativistas que participaram do enfrentamento à epidemia de HIV e AIDS, disponíveis no canal do Youtube do Cultura em Casa; e o Memorial incompleto de epidemia da aids, composto por áudios breves que buscam recordar algumas as vítimas da epidemia e por retalhos que representam visualmente essas recordações, buscam juntar outras peças para uma história que ainda precisa ser contada. E que, em 2016, quando eu descobri que vivia com HIV, tive dificuldade em acessar.

Por que essa história ainda precisa ser contada? Em primeiro lugar, porque precisamos entender que o início da epidemia do HIV e AIDS no Brasil não deve ser entendido como o epílogo do desbunde, da liberação sexual e do início de uma visibilidade social alcançada pelas pessoas LBGT+ brasileiras. Uma das bandeiras do movimento de hiv e aids no Brasil foi desde o início combater discursos que, partindo de critérios morais, buscam culpabilizar as pessoas que vivem com HIV por terem se exposto à infecção por comportamentos tidos como promíscuos. Porém, em muitos casos, quando contamos a história da epidemia nos anos 1980, ainda reproduzimos o argumento da promiscuidade para explicar os seus efeitos, principalmente entre os homens gays e bissexuais. Na segunda metade dos anos 1980, a epidemia de hiv e aids não foi a ressaca do final de uma festa que se iniciou nas discotecas dos anos 1970 e se prolongou no clima da euforia da transição para a democracia. Nem uma conta que as pessoas dissidentes de gênero e de sexualidade precisavam pagar por participar de experiências de transformação sociais, culturais, sexuais e de gênero. Mas pode e deve ser entendida como o resultado das possibilidades que aquelas pessoas tinham de viver suas práticas sexuais da forma mais saudável e prazerosa possível.

Desconstruir essa narrativa da epidemia de hiv e aids como o epílogo de uma história que terminou mal pode contribuir ainda para combater algo que é discutido amplamente em alguns países: os efeitos psicossociais daqueles que sobreviveram ao período. É comum que nos relatos de homens gays que sobreviveram à pior fase da epidemia de hiv e aids encontramos explicações do porque eles não foram mais uma vítima do vírus. Em um momento em que a pauta das velhices LGBT+ tem ganhado visibilidade nos espaços de discussão, é importante considerar os efeitos nas trajetórias dessas pessoas delas terem vivido um período traumático devido às consequências da epidemia de hiv aids, como, por exemplo as perdas pessoais, de acirramento dos discursos de ódio, de crescimento dos episódios de violência principalmente contra as mulheres trans e travestis.

Além disso, existe uma outra forma possível de contar a história da epidemia de hiv e aids, e que escapa dessa narrativa moralista sobre as práticas sexuais daqueles que faleceram, que é a recuperação das respostas sociais de solidariedade e de formação de um importante movimento social de enfrentamento à epidemia. Essa mobilização não se restringiu às pessoas LGBT+, apesar delas terem sido agentes importantes para a formação de organizações e coletivos, para levar a pauta da epidemia de HIV e AIDS para outros espaços, para difundir informações sobre as formas de prevenção e para pressionar o Estado pela garantia dos direitos sexuais e das pessoas que viviam com HIV.

E o que tudo isso tem a ver com o que eu aprendi? Nos cinco anos em que eu vivo com HIV, eu fui aos poucos entendendo que aprender o que é CD4, TARV, Carga Viral e os nomes dos remédios, seguir o tratamento à risca, prestar atenção em possíveis efeitos colaterais da medicação e fazer os exames periodicamente, não são o suficiente para mim. Na década de 1980, Herbert Daniel colocou em discussão o que ele denominou como a terceira epidemia, ou seja, a disseminação de uma linguagem preconceituosa, discriminatória e alarmista em relação ao HIV e que a seu ver poderia ser mais mortal que o próprio vírus. Em 2019, o Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS-Brasil, divulgado pela UNAIDS, apontou que 64,1% das pessoas que vivem com HIV entrevistadas pela agência da ONU no Brasil já sofreram alguma forma de estigma ou discriminação pelo fato de viverem com HIV e AIDS. No dia 25 de outubro, assistimos a pessoa que ocupa a presidência no Brasil divulgando uma fake news de que algumas vacinas contra o COVID-19 poderiam causa aids, em um demonstrativo de que o pânico moral em torno do hiv e da aids ainda existe. Em meu processo pessoal, aprender a história da epidemia de hiv e aids no Brasil, mesmo que ainda com muitas lacunas, tem me mostrado formas de combater o pânico moral diagnosticado por Herbert Daniel na década de 1980, pois acredito que o conhecimento histórico tem um grande potencial pedagógico para produzir reflexões sobre violências que nós aprendemos a naturalizar.

O mais importante para mim foi a percepção de aprender quem foram as pessoas que viveram o que eu vivi antes de mim e que infelizmente não sobreviveram o suficiente para ter acesso aos tratamentos que temos hoje. Geralmente, essas histórias são relembradas para apontar quem foram as pessoas vítimas dos momentos mais trágicos da epidemia, em sua maioria homens cis gays e brancos. Entrar em contato com as histórias de alguma delas me permitiu entender que onde ainda hoje vemos apenas a iminência da morte, existiu muita vida. Foram pessoas que amaram, se mobilizaram, protestaram, dançaram, escreveram músicas, livros e peças, pintaram, viveram. Para mim, entender isso foi importante para deixar de viver no automático, um dia após o outro, como eu fiz durante três anos após o meu diagnóstico. Hoje eu percebo que em parte assimilei o discurso de que um diagnóstico positivo para o HIV era como um beco sem saída. Para sair desse impasse, o que me ajudou foi conhecer as histórias das pessoas que viveram com HIV antes de mim e que contribuíram de diversas formas para que hoje eu possa escrever esse texto falando abertamente da minha experiência. E nada disso foi o meu médico que me contou.

*Este texto foi escrito por Marcos Tolentino e faz parte do memorial incompleto da epidemia de aids. Clique aqui para acessar o site do memorial.

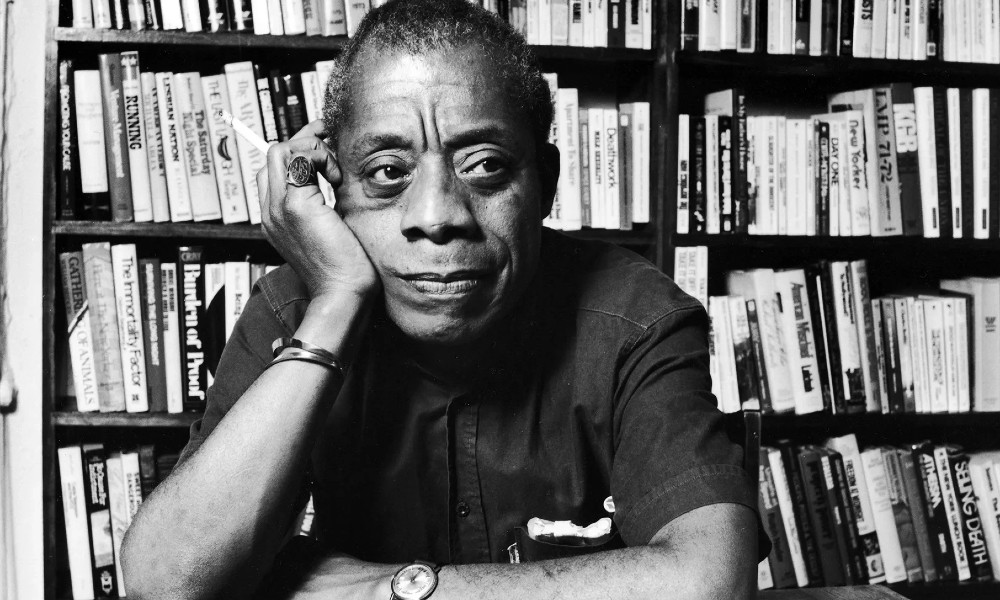

Foto de capa: Acervo do GIV (Grupo de Incentivo à Vida)