“Eu devolvo a pergunta. Por que me vêm esses corpos negros? Eles importam?”, questiona o artista plástico Arjan Martins, de 61 anos, assumindo o lugar que era deste repórter.

Inverter posições não é algo que ele faz só quando dá entrevistas. Destaque na Bienal de São Paulo deste ano, Martins joga luz sobre um grupo posto nas sombras pela arte canônica.

“A Europa eurocentrista não nos mostra corpos negros. Enquanto artista, é você que tem que mostrar para ela que esses corpos têm importância e magnitude”, diz ele, autor de telas que retratam negros em posições e lugares variados.

Seus retratados estão ora com o punho em riste, como se demonstrassem resistência, ora com a postura altiva e a expressão impassível. É uma ruptura com o modo como as artes plásticas costumavam retratar esse grupo, com registros que oscilavam entre o servilismo e a invisibilidade.

“Estou fazendo um deslocamento, algo que não é a subserviência. Essa posição não nos interessa. Queremos pessoas ocupando lugares, profissões, oportunidades. Quero que elas sejam agentes da economia e da vida intelectual. Talvez esse seja o meu maior esforço.”

Ao que tudo indica, a empreitada tem rendido bons frutos. Ele já apresentou trabalhos nas bienais de Dacar e de Montevidéu. Em 2017, levou para a Suíça a mostra individual “O Estrangeiro”. Em 2018, venceu o prêmio Pipa e embolsou R$ 130 mil.

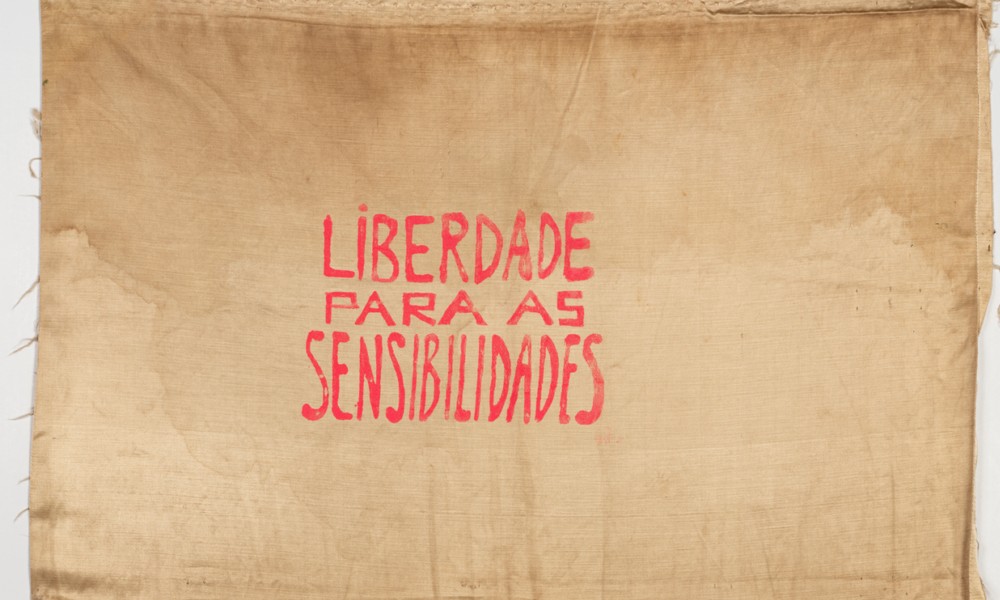

E este ano tem sido igualmente auspicioso. No mês de abril, o artista ganhou um livro sobre sua carreira, lançado pela editora Cobogó. Agora em setembro, participa pela primeira vez da Bienal de São Paulo. No evento, apresenta duas obras, ambas sobre as relações coloniais entre Portugal e o continente africano.

Mapas, caravelas e rotas marítimas são elementos que permeiam as telas de Martins, artista que põe em relevo o colonialismo e a diáspora africana. O oceano retratado por ele é um vestígio da escravidão e uma testemunha do deslocamento forçado de 12 milhões de africanos a partir do século 16.

“Se nós olharmos para o Atlântico, vamos encontrar ali um vasto tema para tentar entender nossa própria história. Foram tantas as práticas perversas do projeto colonial que, quando eu olho o Atlântico, só tenho a prospectar questões, problemas e discussões”, diz o artista.

Na Europa, a herança colonial tem sido questionada. Em 2020, manifestantes na Bélgica e no Reino Unido derrubaram estátuas de figuras ligadas à escravidão durante os protestos contra o assassinato de

George Floyd, morto por um policial branco nos Estados Unidos. “Isso é o descontentamento de uma classe já marginalizada e desfavorecida. O projeto colonial depauperou sociedades, como as africanas.”

Em setembro, Martins desembarca nessa Europa em crise com o próprio passado. Depois da Bienal, ele fará uma residência artística na Holanda, onde, aliás, está em cartaz uma exposição sobre o passado escravocrata do país.

A viagem conta com o apoio do Instituto Inclusartiz, entidade sem fins lucrativos que promove diálogos entre cultura e educação. “Essa residência vai me dar uma ideia para repensar o Brasil. Também espero colocar em superfície algumas questões desconfortáveis”, afirma ele.

Mesmo que hoje Martins tenha obras em instituições como a Pinacoteca de São Paulo e o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, no início da carreira foi na rua que ele encontrou espaço para se expressar. “A rua é um museu vivo. Um lugar que tem interatividade muito direta com o público. Ali, entendi como capturar a atenção das pessoas com poucos recursos, a partir da imagem”, diz.

Nesse período, o artista plástico fazia intervenções nos muros de Santa Teresa, bairro no centro do Rio de Janeiro onde morava. Uma das obras mais conhecidas dessa fase é o mural que retrata três mulheres nuas de mãos dadas, trabalho que estabelece um diálogo com “As Três Graças”, do artista barroco Peter Paul Rubens.

Martins lembra que algumas pessoas enxergavam a obra com bons olhos, mas houve quem desaprovasse a intervenção. A dona do imóvel em que ele pintou o mural chegou a apagar seus traços.

“Ao mesmo tempo em que atraiu as pessoas, ela provocou um público que tem uma ideia de convenção. A minha arte é mais crua e espontânea. Entre erros e acertos, ali eu estava me encontrando”, conta o artista sobre aquela época.

Esse encontro com a arte não foi nada rápido nem livre de percalços. Nascido em Mesquita, cidade da Baixada Fluminense, Martins cresceu com pouco acesso ao circuito das artes plásticas e começou a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de idade. Desempenhou ofícios tão diversos quanto os de barman, office boy e assistente de pedreiro na construção civil.

Foi, porém, esse contexto que o moldou enquanto artista. “O meu suporte foi minha adversidade. Eu era um cara suburbano, desabonado, sem uma família privilegiada. Então tive de olhar para a minha própria realidade.”

No começo dos anos 1990, vendeu pão para pagar cursos na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, na zona sul do Rio de Janeiro. Na instituição, ele ouvia com frequência que a pintura havia morrido. Se esse fosse mesmo o caso, ele dizia estar disposto a ressuscitar o gênero.

“Falei que naquele momento começava o meu projeto. Como assim a pintura tinha morrido? A pintura atravessou séculos e acolheu todas as práticas. Ela coexiste com todas as experiências imagináveis”, diz o artista, que, de fato, se firmou no mercado da arte graças às suas pinturas.

O trabalho de Martins é carregado de significados políticos, seja por abordar temas como o colonialismo, seja por retratar personalidades como a vereadora assassinada Marielle Franco.

Mas ele salienta que a arte que produz não está a serviço de proselitismos. “Pretendo fazer uma arte que atenda a uma agenda política, mas que não seja um panfleto político. Eu tento ter um distanciamento”, ressalta Martins. “A imagem de Marielle já fala. Ela transborda de significados. O recado está ali. É direto. É imagético. É político.”

RIO DE JANEIRO, RJ

Foto: Folha Press